□刘军

借助一系列在文坛引起巨大反响的中长篇小说,且因为对中原乡村生命景观的持续挖掘与审视,并致力于中原人格的深度塑造,李佩甫成为“文学豫军”这棵茁壮大树的主干部分。他的写作以大地、植物、村庄、个体等各种生命形态为基点,切入中原厚土的复杂性根系,以文字观照那些土地深处的原始爱欲,确立了地域性写作的正宗本色,并越过这一框架,进入当代文学谱系下乡村叙事的重要书写者系列。考察新时期以来河南文学的发展历程,或者说新时期以来乡土叙事的种种,李佩甫皆是最重要的对象之一。

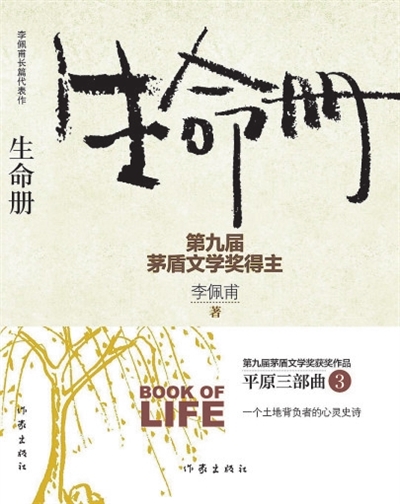

作为李佩甫代表性的长篇小说,《生命册》灌注了作家特殊的人文思量,即欲求在古老村庄纹理与现代中国之间找寻双向互动的桥梁。李佩甫关于这部长篇小说表述最多的是两句话,一句是“每个人皆走向他的反面”,一句是“我把人当植物来写”。这两句话包含的信息量异常丰富,解读这部长篇,不妨以这两句话作为端口先行进入。所谓“每个人皆走向他的反面”,指的是人物性格及命运在内外力作用下,其人生曲线以反转的形式,呈现在读者面前,支撑这一曲线的是一段具备相当跨度的历史时空。在小说中,我们看到原本豪情万丈的老姑父被日常琐屑彻底磨损,聪明执拗的梁五方变成了靠敲诈勒索为生的无赖,当然,并非所有的人物划出的皆是否定性曲线,比如小说中最具亮点的人物——虫嫂,就由卑贱走向灵魂的高贵。钩沉社会力量对人物的异化,是作家的拿手好戏。除此之外,这部小说还为读者贡献了几个被资本异化的人物,最典型的就是由豪爽侠义走向贪婪狡诈的骆驼了,这也反映出作家对新生活讯息的敏感度。走向反面,几乎成为小说中人物处理的基本思想原则,性格也好,命运也好,总之,他们人生的某种断裂在小说中如此醒目,共同簇拥在一起,构成了一个村庄的巨变,如同躯体上的伤口,深入又阔大。这种巨变并非以城市为对照物,而与城市形成同构的关系。其中乡村的变,指的是在外力切入情况下,乡村生长机制的异变,城市的变,指的是城市不断庞大之后,对个体的激荡和吞噬。“每个人皆走向他的反面”,这句话的后面其实隐藏着作家的基本创作意图,即通过这部小说,试图勾勒出近几十年中国社会内部发生的城乡巨变,描绘人性的复杂的多维度。联系巴尔扎克所言的“小说是一个民族的秘史”,可见作家贯注的雄心,或者说是一种野心。李佩甫是一位有着宏大叙事情结的作家,跨越了三十年文学的风云变幻,其中释放出的道义感和人间情怀始终如一。

“把人当植物来写”,细究起来,实际上是作家一贯的写作策略,只不过在《生命册》中呈现更加集中。这句话也涉及作家的双重角色问题,一旦回归到村庄母体,作家的“他者”身份,就会被削弱。所见与所知的程度,由作家的生活阅历和思想感悟决定,村庄及植物对于李佩甫来说,实在是太熟悉不过了。小说第四章开头部分,作家以精细的笔法写到了无梁村各类树木,作家还写到芦苇这种柔软的植物,这种蔓生的植物却给村庄带来长久的福荫与庇护。静思之下,他在植物与人之间找到了生命状态的联系。此前作品中,作家往往集中笔力把一两个人当成植物来写,诸如《李氏家族》中败节草与李金魁的对应关系,及《城的灯》中会跑的桐树促成了冯家昌精神的早熟,这些固然卓尔不群,然则独木难成林,《生命册》中的书写,指向村庄形色各等,俨然一体,错落有致,形成相对完整的生态系统,作家也因之建构出一道独特的乡村生命景观。这道景观的主体是人,背后则是植物之特性,他们蓬勃而茂盛,无论经过怎样的删改,皆以自己的方式顽强生长。如上所述,一旦回归到村庄内部书写人与植物,作家仿佛受到了神性的照耀,能够使荣茂败枯、强弱驳杂的生命形态自动涌现出来,臻于杂花生树之境,恰是作家功力精深使然。

《生命册》凡12章,近40万字,采用了双线叙事结构。一条是村庄的生长衰亡史,以无梁村为微型缩影,勾勒出一系列人物图谱,以及在这片大地上栖居的各种草木植物,他们与它们间的精神联系,以及各自的生老病死、爱欲悲欢。另一条叙述了孤儿出身的主人公吴志鹏在城市的大海上如何漂浮、拼争、困惑、思考,以及努力寻找回家之路的精神历程。作家以“吃百家奶”为隐喻,道出吴志鹏接受的来自村庄内部的各种营养,除了巨大的情感维系之外,还有古老智慧的养育。他是一个“背着土地行走的人”,在跌宕起伏、波谲云诡的欲望之海上,乡村始终作为看不见的巨大力量而存在着,渗透进他的记忆,使得他在城市内的急切行走始终没有彻底迷失。其中,老姑父的纸条以及骆驼言之的“背后有人”作为鲜明的符号,始终提醒着他来自何处。

人物呈现这一层面,李佩甫对现实主义小说尊奉的典型化并不十分在意,无论此前的作品,还是这部小说中,人物性格的立体化皆非重点表现的部分。他关注的是生命个体与栖居的大地之间的血肉联系,是土地上的众生相。作家在艺术处理时,倾向于把对象置入一种极致的状态,就此观照出对象身上迸发出的生命特征。就《生命册》来说,人物形象处理上,作家为我们贡献了一大批形象鲜明、带有某种土地特性的人物图谱。作家怀着温情书写乡村,书写大地上蓬勃的生命力形式,除了食和性之外,在此处生长的男男女女如同未经过修整的树木,朝着各个方向生长。

李佩甫对于中原厚土,既有着近乎宗教般的神圣感情,又有着审视与忧思。《生命册》中,他的最深沉的忧思出现在全书结尾处,他观察到农业社会转型期随着资本对古老乡村的渗透而来的乡村根基的断裂,也借助人物的口说出解决的思路,即“让筷子竖起来的方法”,而如何让筷子竖起来,依然是个无解的问题。虽然出路仍然迷茫,但不管怎样,作家通过这个小说,表达了他的忧思与追问。