□悦连城

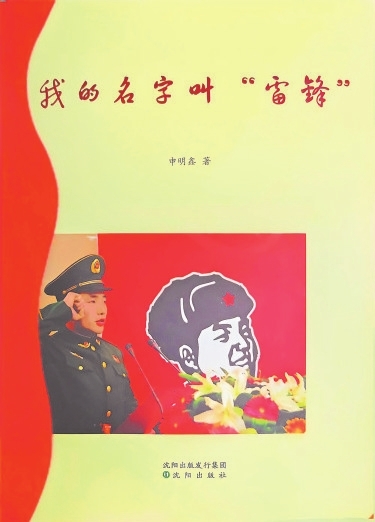

在物质条件日益丰富的今天,“雷锋”的名字依然如星辰般悬挂在民族精神的天幕上。长篇报告文学《我的名字叫“雷锋”》便是阐释雷锋精神的一部佳作。

作者申明鑫是《雷锋》杂志社的编辑,常年浸润于“好人”群体的真实故事中。这种职业经历,让他更能体察到典型人物塑造之难:读者既渴望道德偶像的抚慰,又对刻意拔高的叙事充满警惕。本书的独特价值,正源于作者对真实的执着——他摒弃了“高大全”的传统模范人物塑造模式,转而以田野调查般的严谨,记录了雷锋精神的践行者张光付在道德施与和自我救赎间的摇摆。这种创作姿态,既是对文学真实的回归,亦是对社会期待的回应。

相较于传统模范人物传记,本书在一些方面进行探索。一是祛魅化书写,拒绝“高大全”形象,展现“雷锋传人”在光环下的脆弱甚至偏执,着力刻画其普通人的一面,让人物形象更加真实可亲。二是田野调查式叙事。长期以来,典型人物塑造中的扁平化、脸谱化问题,一直受到诟病,在此书中,作者将张光付学雷锋的故事,嵌入转型期的社会发展逻辑,通过退伍兵再就业受阻、农村宗族排斥等细节,勾勒出一个鲜活的人物样本,试探用更广阔的社会背景来衬托个体命运的沉浮。三是善用意象与隐喻。在作者笔下,渐次剥落的“雷锋墙”海报、申家福未能寄出的求助信,这些沉默的意象,成为时代变迁的无声注脚,言有尽而意无穷。

本书的价值不仅在于对典型人物的描摹,还在于其对如何更好地传承模范精神的追寻——当社会大众将道德重建的责任压给模范人物时,便有可能陷入“善意内耗”的循环。而书中主人翁张光付的人生故事,不仅是个人的困局,更折射出一个群体在价值重构期的集体无意识。如何让善意挣脱“表演”的标签,在丰沃的土壤中孕育出更加磅礴的力量?这本书虽然没能给出答案,但迈出了思考的第一步。

不同时代有不同的“雷锋”,要读懂雷锋,首先得读懂这个时代。在本书中,我们看到的不仅是个体生命的升华,更是一个群体对精神高原的坚守,它提醒我们:文明真正的高度,既体现在鳞次栉比的摩天大楼,也蕴藏于街头巷尾温暖人心的凡人微光。