1954年11月1日,河南日报社迁于郑州纬一路一号院。

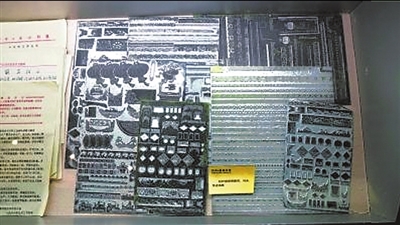

铅印报纸用的题花、刊头、花边铅版。本版图片均为本报资料图片

□南豫见

年过古稀,有很多事逐渐淡忘。但纬一路1号那坐北朝南米色的河南日报社四层办公楼,仍清晰地保留在我的记忆中。

20世纪70年代中期,我发表了六七篇短篇小说后,从一位劳动布工作服上沾满油污的拖拉机手,被提拔为黄泛区农场宣传部干部,负责全场新闻报道,开始与纬一路1号的密切交往。

联系比较多的有河南日报农业处和党群处的老师,他们都编发了我不少新闻稿子。那时候我是两条腿走路,写新闻稿那是饭碗,业余时间大部分精力都在文学创作上,这就与副刊处的编辑老师们有了更密切接触。

当时河南省文联正在恢复重建,它与河南省文化厅(今河南省文化和旅游厅)合办一份《河南文艺作品选》,64个页码,是全省唯一的文艺双月刊。它刊发的除文学作品外,还包括美术、书法等艺术门类的作品。每期发表的小说、散文不超过20个页码。河南日报副刊每周一期,整版8000字左右,吸引了大量省内外作家与业余作者的眼球。更重要的是,《河南日报》作为党报,发行到工厂车间、农村生产队、行政事业单位每个办公室。我们农场场部机关就订了差不多100份《河南日报》。我的一篇小说《在秋雨中》上了《河南日报》后,立马产生轰动效应,我在农场里一下子就成了名人。

我的记忆中,副刊处编辑老师们的人格操守、学养修为很值得尊敬。两位处长余昂、王五魁,几位编辑老师王振洲、张慧芳、牛青坡、王怀让、杨贵才、李长华都很平易近人。分管豫东地区的振洲老师,对我每篇稿子的不足,都能循循善诱,耐心修改,让我一步一个台阶地提高。

我的第一次作品研讨会,就是副刊处为我筹办的。报社副总编陈锐亲自出面,请来了省文联主席于黑丁,还有何南丁、郑克西等老师。报社总编辑邓质钢莅会。我第一次拥有了如此高规格的研讨会,直接接触文学大咖,当面聆听大咖们的谆谆教诲,提升了我的文学素质与品格,引领我在正确的文学道路上,迈出更扎实有力的步子。后来文学界朋友给我打上了这样的标签,说我是“河南日报培养的作家”。

1980年3月13日,《河南农民报》(今《河南日报农村版》)出版试刊一号。之后杨贵才老师具体负责副刊。因为与贵才老师是老熟人,彼此关系甚笃,我应邀写了一部中篇小说《车奔太阳山》,在副刊连载。小说题材反映的是农村改革生活,发表后反响强烈,很受农村读者欢迎。该报负责人趁报纸扩版之机,找我谈话,打算把我调进来,我当然同意。可惜因为原单位不放,失去了这次当报人的机会。

1991年,我的一部中篇小说《皇天后土》在《莽原》发表的同时,《河南农民报》开始连载。这部小说,调动了我豫东农村生活积累,我尝试着用方言俚语、民间风俗,创作出原汁原味的乡土小说。实际效果证明,达到了预期目的。此作获得1992年“莽原文学奖”,此奖是何秋声先生任《莽原》主编时所创,1984年度、1987年度颁发两届之后,因故中止。《皇天后土》是《莽原》杂志从1988年到1992年,这五年发表的众多中篇小说中唯一获奖者。《河南农民报》看重这部6万多字的作品,每期连载1000多字,吊足了读者的胃口。连载几个月下来,责编转给我300多封读者来信。当时没有手机,座机也没有进入寻常百姓家,隔空联系的主要方式是书信。这些来信多是赞誉之词,也有探讨方言礼俗细节的。让我感动,让我自豪,让我热血沸腾,更增添了我对文学创作的信心和决心。为回报读者的热情,报社又让我写了长篇创作谈《流出沼泽地的河》。随之又连载了《闪闪的黑眼镜》《黑头》等作品。我由衷感激《河南农民报》,借助这个媒介平台,让我的精神和心灵深入农村,和农民产生了浓郁的难以割舍的情结。这期间,我又增添了一些忘年交的编辑朋友。几十年难以忘怀的有:小董(董林)、金光、贞权等,还有几副热情年轻的面孔,可惜已记不清名字了。那一时间段,我没少喝他们给我倒的茶。

河南日报文艺处交到王钢手中以后,我与报社副刊的感情与交往有增无减。据不完全记载,在这一期间《河南日报》相继发表了我的《你爱这一片土地》《唯我观潮,望君下海》等作品。河南日报副刊改版为周末版不久,王钢打来电话说:“听说你儿子(南飞雁)在长江文艺出版社出版了一部长篇小说?”我讲述了南飞雁创作这部长篇的前后经过后,王钢拍板:“你来写,5000字,题目就叫《儿子南飞雁的‘冰蓝世界’》,三天交稿,上本期周末版。”稿子如期见报,图文并茂,反响强烈。

河南日报趁着改革的春风,发展成为河南日报报业集团,从纬一路1号搬迁至农业路报业大厦。《大河报》横空出世后,我的多篇散文作品相继被编发。记者张体义、刘广超,凡涉及我的文学动态,比如新书出版、作品研讨会、签名售书等活动,他俩都会第一时间报道。

此后河南日报文艺处(今文旅新闻部)多位编辑编发了我的小说《油馍篮儿》、记忆散文《有一种生命不会凋零》、诗歌《永远的红旗坡》《垦荒曲》等。

回忆往昔,在我文学马拉松的跋涉中,幸遇河南日报文艺处数代编辑同仁,他们在我每一段奔跑中,给我热情,给我帮助,给我支持,给我力量。因为有了他们,我才有了如此不俗的文学成就。

《河南日报》75华诞之际,我郑重三鞠躬:

感谢滋养我的《河南日报》!

感谢扶持我的《河南日报》!

感谢厚爱我的《河南日报》!