□冯杰

面蛇

我的文学小矿藏大都是开采自童年。

我的一条“文学的蛇”也游自童年。资源吉光片羽,组成一张“文学蛇皮”的斑斓,在一一蜕皮。

小时候在镇上买过一册薄薄的科普书《蛇岛的故事》,讲渤海里有一座蛇岛,说蛇一共有13个科,分为毒蛇和无毒蛇。蛇色变化无常,经常栖息在与体色一致的环境中,日暮时分,那里的落鸟常常误作树枝栖息,自投罗网。世界上最厉害的武器都挂着一个蛇名:响尾蛇导弹、蝰蛇导弹、蝮蛇导弹、眼镜蛇导弹。

乡村里,有一种曾被我咬过的温柔的“面蛇”。

每到春节前,姥姥领着我们蒸花糕,花糕形状有枣山、刺猬、青蛙,里面还有一种面蛇,用面剂盘成蛇状,在蛇肚里填上几颗大枣。蛇眼睛分两种,想要绿眼睛用绿豆粒代替,想要红眼睛用高粱粒或红豆代替。为了更生动,姥姥还会用剪刀剪个蛇嘴,衔瓣红枣。面蛇盘好后,用筷子在蛇身上压几道花纹,开始上锅蒸。

春节花糕多用于上供、走亲戚。有的村里还把蒸的大花糕抬到街上亮相,展示“面艺”。那些乡村面蛇,被村民们带来带去,一条条,游走在乡村亲情里。

蛇 瓜

在乡村,孩子们童年最喜欢的一件事是赶集。集会是乡村一面“魔方”。

我二大爷说“要想长见识,得先赶两趟集”。意思是说在乡村集会上,形形色色,能见各种人物。我对集会上“人物谱”不感兴趣,倒是喜欢弥漫味道的“御膳部”。

一群孩子围着一个西瓜摊,买不起西瓜吃,喜欢看吃瓜者,听吃瓜时发出的吸溜的声音。树荫下,卖瓜人戴着一顶草帽,在西瓜摊前简单支一方木桌,身后有他拉来的一车西瓜。西瓜大小不一,被阳光剃着光头,一一闪着绿光。

炎热里,卖瓜人不忘逗我们:“让你家大人来买瓜,一毛钱一块。”

一个女人挑了一个西瓜,她把瓜放在桌上,卖瓜人摘下草帽,问:“是在这儿吃?”掂起那一把杀瓜刀,给她杀瓜。

这时瓜桌上奇迹出现,上演了魔幻一幕,西瓜刀杀开西瓜那一瞬间,西瓜分开,里面忽然跃出来一条小蛇,这结果吓得挑瓜女人惊叫一声。小蛇跳下桌子游到路边田野里面。

卖瓜人掂着刀,也惊奇地说:“咋会这样?”我们站在旁边,伸长脖子,看到西瓜里还有一个瓤窝,半个西瓜已成坏瓜。看来小蛇在里面生活过一段时间。

我们看得也很觳觫。对我来说,瓜里长蛇不可思议,至今还是一个谜:西瓜里怎么会有一条蛇?是人把蛇塞到西瓜里?还是蛇后来钻到西瓜里?

唯一的解释就是西瓜小时候裂开一个口子,被蛇钻进里面,瓜口再长到封闭,西瓜在长,蛇吃着瓜也在里面长。我一直纳闷,蛇在西瓜里怎么不会闷死?它在西瓜房子里每天要干什么?

这些问题还没有正确答案,斑斓如蛇皮的童年就过去了。

蛇 戏

《白蛇传》是著名的民间传说,其中的白蛇、青蛇都能变成美女。

有人说《白蛇传》故事发源地在河南洛阳,有人说是在河南济源,济源至今还有南北两条蟒河,河南人说“蟒”即指长虫、大蛇。《白蛇传》故事中的白蛇、青蛇,实为两条蟒河化身。济源也有一个西湖,边上村庄为郎中许仙家所在地。济源人把中医郎中称做“仙儿”。对姓许的郎中称“许仙儿”,这也是《白蛇传》中“许仙”名字的由来。也有人说《白蛇传》故事发生在鹤壁,许仙和他舅舅法海的村子至今都还在,住在淇河边上的许家沟。

几个版本不同,但发源地都在中原,后来北宋人南迁,顺道把传说捆绑在记忆里,一块捎带走了,带到杭州,才使《白蛇传》故事发源地由中原演化至江浙,演绎到另一个西湖,最终成为故事、歌谣、小说、演义、话本、戏曲、弹词,电影、电视、动漫、连环画、舞蹈、手机屏上各种文艺形式。

我看过《警世通言》,是冯氏祖上畅销书作家冯梦龙写的,至今讲白娘子的故事,都是洗冯梦龙的题材,都是抄袭我们老冯家的。

白娘子与许仙的爱情故事,为雷峰塔平添了许多神秘和伤感。有一年我到杭州西湖,细雨江南里,还自作多情,专门前去雷峰塔感受,看里面到底还镇着白蛇青蛇没有?

一边有游客,夸张地诈唬:“看到了!我看到青蛇啦!”

吃蛇和井绳

戏台上的蛇受欢迎,但现实里的蛇在我村不受待见。村里有一句俗语:“一朝被蛇咬,十年怕井绳。”讲的是乡村或延伸人类经验。井绳和蛇在此有了通感。

“井绳”把对蛇的恐惧量化了,成为一个可观的计量单位。现在城市孩子只知道蛇,不知“井绳”为何物?可见在历史里,井绳爬得比蛇要缓慢。当下多数年轻人只知道手机绳。

蛇无足而行,走路形状曲折而吊诡,它是河流的形状。中原人对蛇天生的畏惧刻在骨子里。为何有畏蛇心理?可能远古人被蛇咬伤侵害,开始对蛇恐惧,生存经验代代相传。中原人并无吃蛇习惯,见蛇躲闪来不及,还说过“见蛇不打三分灾”。

广东人不怕蛇,还称蛇为大补之物,有上千年吃蛇传统,《山海经》载南人吃蛇祛病,李时珍《本草纲目》载“南人嗜蛇”。多年前我第一次到广州,好奇地观看蛇宴广告,看到“蛇王满”全蛇宴的千姿百态。一条蛇被粤人玩得花样翻新,如此脍炙人口,印度人只会玩蛇不会吃蛇。

我二大爷走南闯北,吃过八方,见过世面,他说:“广东人除了四条腿的板凳不吃,其他啥都吃。”他没有河南人歧视广东人的意思,更多是河南人敬佩感叹广东人会吃。

二大爷是羡慕的口气:“他们像吸溜烩面。”

河南人恐怕饿死也不会吃蛇肉。何况在饥馑年代,河南人环顾四周,也找不到一条可以入口即化的蛇。

“蛇食鲸吞”“巴蛇吞象”这些动词,都是对吃相的赞美。

“蛇”字最早在甲骨文里是“它”字。《说文解字注》有:“上古草居患它,故相问无它乎?”上古时蛇多危害人类,故俩人见面会先问:“今儿个没碰到蛇吧?”相当于现在河南人对饥饿传统的恐慌,保留下来的习惯用语,见面先问一句:“吃饭冇?”

两者都和生存有关,大有异曲同工之理。

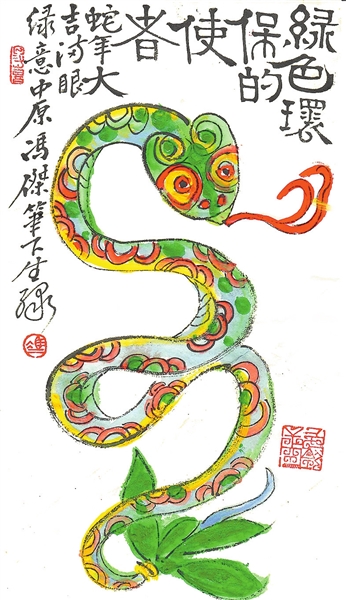

画 蛇

后来我开始画画,画着画着,私下领悟一个绘画秘诀:“画家画画,贵在画蛇添足。”尽管当年老师说这是一个公认的“贬义词”。

如果不是十二生肖的缘故,蛇一般不会入画。当代画家里,齐白石、徐悲鸿都画过蛇,他们把蛇画成五香辣条子,其他画家画成了一条条井绳,笔下都是僵蛇。清人虚谷喜画赤练蛇,画风冷峭新奇,画坛评他“性癖又好奇,书画破常规”。一条蛇就显出他独特的艺术个性。

我理解的“画蛇添足”是一种画境:画蛇不添足,是平常之蛇;画蛇添了足,是创造之蛇。添三足,添四足,添等等足,方出新意,百足之蛇则又是一个新的品种。

画蛇添足属于创新。

譬如下面这一段蛇足,加的就好。

响尾蛇

蛇的腰在哪里,哪里就是诗歌。

要像蛇的鳞片那样去呼吸大地的气息。

属蛇的作家应该是一条响尾蛇;人走过去了,文字要在后面发出属于自己的声音。