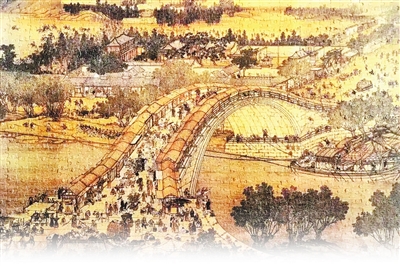

图为《清明上河图》虹桥段,桥下即为汴河。

□鱼禾

看张择端的《清明上河图》,总是先觉得这名字起得好。至于怎么个好,却也只能意会,不可言传。据说“清明上河图”五字,是宋徽宗赵佶命名且题写的。当时的北宋宫廷画院,也是这位痴迷书画的皇帝主持创建的。赵佶不仅创建画院,自己也动手画,技法独创,开工笔花鸟画之先河。至今作为印刷常用书体的宋体,本源就是这位皇帝的瘦金体。据说作为书画专家的赵佶经常给画师们出题,诸如“深山藏古寺”“踏花归来马蹄香”之类。《清明上河图》,也是他给专业画师张择端布置的一道作业。

题中“清明”二字,人们多认为这是指代时节,并且把郊外入城的一队人视为“上坟归来”。我也曾以为就是如此。后来细看图画,才发觉这只是我的又一番想当然。清明时节的汴京还是仲春季候,天气寒凉,但画中人们已经短衣打扮、执扇纳凉,显然是盛夏初秋之时。既然不是标示季候,又是御笔亲题,“清明”二字,无疑含了政治清明的寓意。

至于“上河”二字,乍一看明明白白,不就是那条人们正乌泱乌泱赶了去的汴河吗?那可是贯穿汴京的第一漕运干道啊。只是这想法经不起琢磨。汴河就汴河呗,为什么称“上河”呢?

有人解释说,“上河”意思是“御河”。汴京有“御街”,也会有“御河”。这说法似乎有理,更经不起琢磨。帝制时代,用以指人的“上”,是古代官员对当朝皇帝的避讳性尊称,像“陛下”也是尊称一样。只不过,“御”是所有格,相当于“当今皇帝的”(某某东西),诸如御笔、御驾之类;“陛下”用于对皇帝当面尊称,是第二人称;“上”用于臣下向他人提及当今皇帝,乃第三人称。“清明上河图”五字既然是御笔亲题,赵佶怎会以“上”自称起来,还落笔写在画卷之首?

还有一种说法,“上河”两个字是动宾词组,意思是到汴河去。这么想确有道理。毕竟这幅写实卷轴,着力点在于描绘市井风俗,在于人和人的活动,而不在于河景。从画中行人赶路的方向看,右侧郊外的人往左侧赶,左侧城里的人往右侧赶,他们都在往处在画卷中心位置的汴河边赶。现在中原很多地方的口语中,还习惯用“上”指“到……去”,诸如“上北京”“上街”“上饭馆”。把“上河”理解为“到河边去”,很通俗。北宋时候有没有这种口语习惯还当另论,即便有,于文艺十分讲究的赵佶会不会用口语为一幅自己欣赏的画作题名?大概率不会。

我曾推测,“上河”有可能只是居住在汴京的人们根据蔡河与汴河的相对方位,对处在北部的汴河的称呼。地理方位自古以北为上,以相对地理方位称呼河流,也是根深蒂固的语言习惯。当时穿过汴京城区的“漕运四河”之一蔡河,以倒“U”字形流过汴京南半城,以御街为界,以西的蔡河段为“西河”,以东的蔡河段为“东河”。在汴京城内及附近一带,汴河位于蔡河之北,因此被称为“上河”自在情理之中。

但这样解释,似乎又很难体现“上河”两字的气度。

张择端应命画汴京风物,选汴河为主题背景,除了这条河水势浩荡、漕船人物众多比较入画以外,恐怕也与这条河在当时漕运中的特殊地位有关。在当时,汴河不仅是汴京城的物资供给命脉,而且是一条唯一只运输精粮的河道。它直接关系着皇家的日常供给。当时的汴河自西京洛口(今伊洛河入黄处)分水入京城,出汴京后向东南分成三道岔河,分别汇入泗水、淮河。有人推测,“上河”就是指汴河上游。据孟元老《东京梦华录》记载,《清明上河图》中的虹桥在当时汴京城东南角城墙外,图尾出现的城门是汴京外城东南角的城门东水门。从整条水路长度规模看,图中涉及的河段,视为汴河上游也说得通。

按照古人命名事物的习惯,如果这里以“上河”称之,在汴河下游,是不是会有与之相对的“下河”?但这个“下河”,似乎无迹可寻。说到底汴河本身,便是一条一言难尽的河流啊。

在黄河与淮河之间,自古有许多天然水道相连。北宋以后,随着黄河泛滥、改道的加剧,黄河河水曾通过枝枝蔓蔓的新水道大规模南下,进入淮河水系。另有发源于嵩山东北麓低山丘陵区的河流,一些就近入黄,更多蜿蜒南下,归入淮河。这些处于黄淮之间、名称和河道不断变化的河流里,汴河无疑是影响最深远、关联最广泛的一条。汴河的源流变化,在这一带的河流中最为典型。

汴河是一条难以概括、又仿佛踪迹遍地的河。在郑州至开封之间,几乎所有的河流都跟它有过关联。汴渠的“乱”,是因为历代赋予它的河道和名称不一样。

战国之初,魏国都城最初在安邑(今山西省夏县)。后来魏惠王把国都迁到大梁,魏惠王又称梁惠成王。梁惠成王两次兴工开渠,两条引水渠相接,是最早的“鸿沟”。鸿沟主流出大梁城后,先后分成三道岔河。大梁城附近的两道岔河,左路称“丹水”,右路称“睢水”,右路在商丘一带又分出岔河,最后汇入淮河,称“濊(音huò)水”。

西汉以后,“鸿沟”之名被“汴渠”替代。魏晋南北朝时期,汴渠曾被局部修整,开封以上河段称“汴水”,开封以下河段称“蔡水”。隋炀帝大业元年(公元605年),先从洛阳西苑引谷水、洛水到黄河,再从板渚引黄河水入汴水,从大梁以东引汴水经丹水故道入淮,称“通济渠”。大运河联通使用后,原蔡河河道堙废。唐以后通济渠亦称“汴河”。五代后周时期,曾对开封以下废弃的蔡河故道重加疏浚,使上游汴河与下游蔡河贯通连接。

宋太祖建隆二年(公元961年),在蔡河上游开凿新渠,这段引水渠称闵河,也叫惠民河。惠民河开通后汴河水量依然不足。宋太宗淳化二年(公元991年),又在今河南长葛开凿第二条引水渠,蔡河水量渐渐增大,“舟楫相继”。

由此可见,北宋时期作为漕运主干的汴河,从鸿沟时代开始,就以大梁(北宋时的汴京)为界分为两段。到了魏晋南北朝时期,更以此地为界分成上下游,连名称也明确分成两个。直到北宋,反复更改的都是水量不足的下游,上游的河道一直保持着相对稳定的河道和水量。几乎可以确定,北宋时期对这两段河流的称呼也必有区别。按照区位关系,把汴京城东河流分岔口以上的稳定水路称为“上河”,是顺理成章的事。原来与“上河”相对的“下河”,是在汴京以下注入汴河的蔡河。

到底是从汴河源流变化的历史中,我才弄明白“清明上河”所指。原来这几个字的意思是说,这是一幅政治清明时代汴河上游的世相图啊。