□本报记者 李晓敏

中试基地生产线低沉的嗡鸣、实验室显微镜下幽微闪烁的荧光……行走在重建两周年的河南省医学科学院(以下简称“省医科院”),扑面而来的不仅是尖端科技的冷峻气息,更有一股蓬勃的创新脉动。

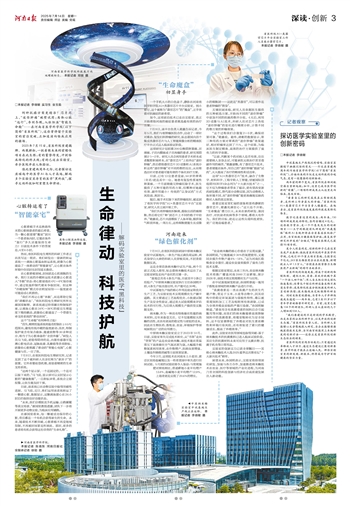

两年前的那个夏天,省医科院在郑州航空港区重新起航;如今,这里已成为医学创新的“苗圃”,一项项科研成果正从这里走向临床,惠及百姓。

“看着自己的研究成果真正帮助到患者,是科研工作者最大的幸福。”省医科院AI+类器官芯片平台负责人谢鑫说。在他身后,是省医科院快速发展的科技成果转化体系。

数字记录着这里的成长:两年来,130项科研成果成功转化,签约金额近4亿元。这些数字背后,是一个个惠及民生的创新项目——王宁利教授团队研发的“伏羲慧眼”眼科AI系统即将在全省基层医院推广应用,为百姓视力健康保驾护航;康复医学研究所开发的“全链式”智慧医养模式已获得93项专利。

更令人欣喜的是,创新的种子已在这里长成产业森林:依托省医科院的中原医学科学城,已吸引89个重点项目落地,总投资近千亿元,263家生物医药企业在此聚集,新增就业人口1.3万人,“全国最具投资潜力生物医药产业新城”的称号名副其实。

省医科院的快速发展,得益于创新的体制机制。建院之初,省委、省政府就赋予其“一个法人四个权”:用人自主权让顶尖团队快速集结;经费包干制让科研设备采购不再漫长等待;成果转化收益分配权激发科研人员创新热情;技术路线决定权保障科研自由。同时采取有效措施,为青年人才开辟快速成长通道——两年来,已有2名35岁以下青年学者破格晋升研究员。目前,这里已聚集104个科研团队,科研人员从最初的几十人增加到534人。

“我们要建设的不是封闭的学术殿堂,而是共享的公共科研平台,以及开放的创新生态圈。”省医科院负责人说。当科研人员能够心无旁骛地投入研究,当企业能够便捷地获得技术支持,当河南百姓能用上本地研发的创新疗法——这些正是省医科院创新生态结出的硕果。

省医科院的实践告诉我们:只有通过改革释放人才活力,通过生态建设汇聚创新要素,医学科技才能真正造福人民。那些实验室里的新发现、新技术,终将成为守护百姓健康的坚实力量。