编者按

在当代文坛,中原作家群有着浓厚的恋土、恋乡情结,喜欢执著地书写乡村,但在新世纪,一个不容忽视的新变化是,随着城市成为人们生活的一部分,内化于现代人的精神时空,越来越多的中原作家开始将城市作为书写对象。他们的城市书写出现多元化的趋势,不同代际的作家呈现出相异的审美风格。本版特邀评论家潘磊(郑州大学文学院副教授)撰写此文,对中原作家群50后至90后的代表作家作品进行梳理,对其城市叙事进行解析。本文分为上下两篇刊发。

□潘磊

作为欲望之地的城市

“50后”中原作家无意中承续了中国现代文学中将都市罪恶化的传统,他们常常在小说中表现出对城市并无好感,将之视为欲望之地。由于自身各异但都较为艰难的进城经历,他们喜欢在“乡土中国向城市中国转型的叙事框架”内发掘城市“欲望之地”的特征,以“入城”视角体察社会转型,谋求两个文化空间的交流互动。

李佩甫《生命册》中的吴志鹏吃百家奶长大,大学毕业后留在省城大学教书,背负着整个无梁村的重负在城市开始了自己的生活,这一细节设计在很大程度上是现代以来中国城乡关系的象征。吴志鹏从大学辞职后与骆驼收购濒临破产的药厂,策划包装后弄虚作假上市,为了谋求更大利益,通过电视台主持人夏小羽拉拢副省长。在小说中,离开乡村的吴志鹏与骆驼踏入城市,被都市激发欲望,最终也被欲望所吞噬,城市成为人类欲望的象征。周大新的《21大厦》借助从乡村进入城市当保安的小谭的视角,呈现了大都市多层次的生活景观,但也反映出了当下现代化带来的各类“都市病”。小说中那无所不在的关在笼子里的“黑色大鸟”成为都市人生存状态的象征,生活在大厦中的人们切断了与自然的联系,仿佛笼中鸟一样失去了自由。墨白的《欲望》则采取先锋小说的叙事方式,重在捕捉人物的情感、情绪的流动,以同在1958年出生且为同乡的作家谭渔、大学团委书记吴西玉、画家黄秋玉的人生经历展开,反映了自20世纪90年代以来中国城市和社会发展的历程。小说中的主人公在各自艰难的进城、人生拼搏后,经历着精神家园失落的人生苦痛。墨白在小说中有着对20世纪90年代以来都市快速扩张后人类欲望膨胀导致人性异化的反思,“对权力的欲望,对肉体的欲望,欲望像洪水一样冲击着我们,欲望的海洋淹没了人间无数的生命,有的人直到被欲望窒息的那一刻,自我和独立精神都没有觉醒”。

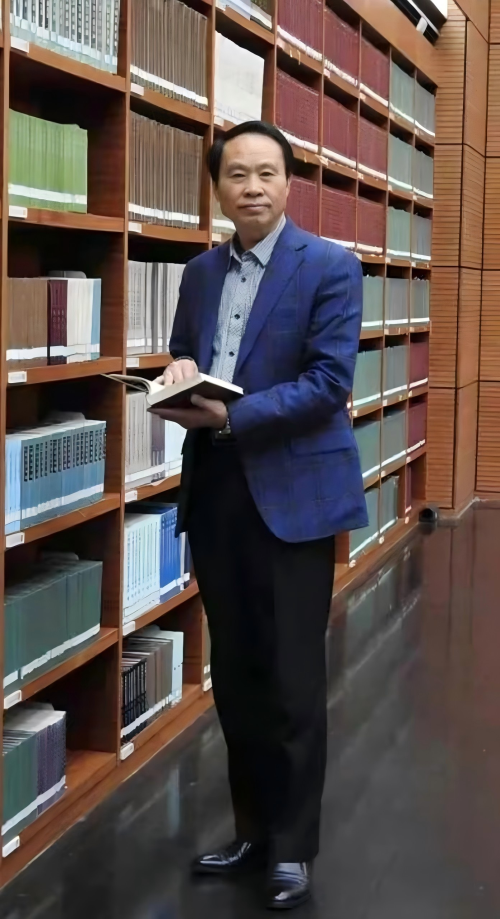

“50后”中原作家对城市情感相对疏离与排斥,是与他们艰难的进城经历联系在一起的。除了李佩甫出生于许昌一个普通工人家庭,技校毕业后被分配到许昌第二机床厂当工人,周大新、墨白、张宇等“50后”作家都经历了相对艰难的“进城之路”。周大新通过参军改变了自身命运。墨白从河南省淮阳师范学校毕业后在乡村小学任教十一年,1992年调到周口文联任编辑。即使如张宇这样出身乡村但做过官员的所谓“成功人士”,也曾深深地感到不被城市接纳的痛苦。中青年时期艰难的进城经历,给“50后”中原作家心灵上留下了深深的烙印,深深地影响到了他们的城市叙事。对他们来说,写作是与作家由乡入城、证明自我的个人奋斗连接在一起的,因此,城市往往在他们的叙述中浓缩成为一个与乡村对立的符号,一个陌生的“他者”。

作为栖居之地的城市

20世纪90年代以来,由于中国现代化进程及城市建设的深入推进,大量农村人口来到城市,期望通过努力改变自身命运,这些变化促使作家摆脱了城乡二元对立的叙事框架,逐渐将城乡融合发展作为叙事的重点,学者卢桢指出“很多作家秉持客观辩证的分析态度,从空间交互的层面精细梳理城乡关系演变的影响要素,洞察‘入城’‘在城’‘返乡’等现象背后的意义变迁,并沿着城乡互动的新思路,推动了传统城乡关系书写在文学中的重置”。邵丽的《金枝》和乔叶的《宝水》都将城乡视为一个共同体,城市的中产阶层女性频频往返于城乡之间,处理城乡两个家庭的伦理危机,同时自身也在这一过程中收获了个体的成长、心灵的治愈。

与“50后”相比,“60后”“70后”“80后”甚至“90后”中原作家对城市的叙事呈现出截然不同的风貌,但又都与他们的中原文化背景紧密相关。在他们的叙述中,城市不再是冷漠的“他者”,而是“人在城市中”,城市是人类的栖居之地,城市及城市文化成为日常生活的一部分。他们或聚焦于“入城”现象,关注从农村进入城市的打工者既在城市获得了经济自由但又经历着身份认同的焦虑与困惑,或以“在城”的视点呈现中原城市保守、温情的市民文化,相对封闭、落后的中原城市对人精神的消耗,以及权力对日常生活的渗透和人性的一些异化,或以“返乡”的叙事呈现当下河南城乡的融合发展、乡村生态及伦理的巨大变化。

“60后”中原作家李洱、邵丽通过高考改变个人命运,毕业后进入省会郑州,拥有了体制内的工作,生活相对稳定,他们自然接受了城市生活,并以之作为观察、剖析社会的窗口。李洱关注时代变革中知识分子的生活境遇和精神世界,无论早期写知识分子的中篇小说还是代表作长篇小说《应物兄》,都触及了20世纪90年代以来,商品经济浪潮中知识分子的边缘化及独立精神失落这一现实问题,而城市只不过是作家揭示这一问题的故事发生地。邵丽一方面比较关注基层官员在复杂基层政治生态中的处境,同时经由他们的生活经历,展开对中国基层官场政治生态的审视,另一方面关注进城打工者的生活和内心世界。她获鲁迅文学奖的短篇小说《明惠的圣诞》,聚焦从农村进入城市在灰色地带谋生的年轻少女身份认同的精神痛苦。

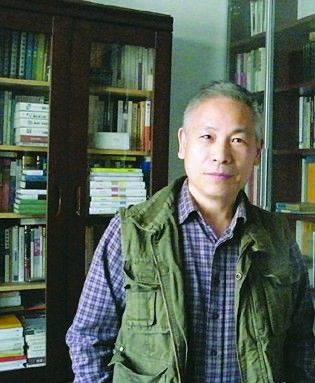

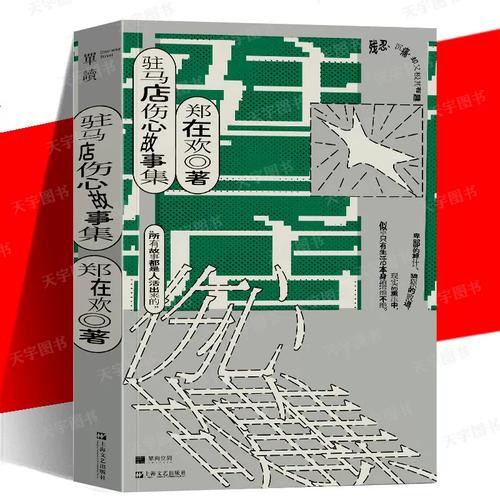

如果说《明惠的圣诞》是邵丽以城市中产阶层的视角对进城打工者生活状态和精神世界的呈现与揭示,郑在欢的小说则是进城打工者的“自我叙述”。这个十几岁就离开家乡——驻马店的一个小村庄,在都市中艰难求生的作家常常将都市作为小说描写的重要对象。其实,早在其描写乡土的小说集《驻马店伤心故事集》中就可以发现,叙事人是已经离开此地在都市社会挣扎的都市边缘人。对于现代都市,郑在欢并无恶感,作为打工者,他体会到尽管有谋生的艰难和伤心,但也有都市文化的多元与自由。

作为“90后”,郑在欢的文学阅读与文学写作颇有都市文化色彩和时代特征,19岁的他在北京打工时用手机开始了文学阅读和文学创作,他的小说中的都市呈现出较为多元的一面。《团圆总在离散前》中形形色色在城市漂泊的打工者、快递员、酒店服务生、包工头、保安,仅仅在春节前回到家乡小村庄,年后又匆匆离去。这篇小说生动反映了新世纪的城乡关系以及我国城镇化发展的趋势:年轻人逐渐离开乡村,选择以城市作为工作和生活的重要空间。由于郑在欢在大都市的打工经历,他的小说对都市的阶层分化及空间区隔有着深入的揭示。《点唱机》中的“我”在一个家庭作坊式的皮包厂打工,只是在周末和几个工友来到白水公园小圆开的卡拉OK摊位休闲娱乐,“我”和小圆萌发出的朦胧感情被“身份”阻隔,最终她连一声招呼没打就消失在“我”的生活中。此外,郑在欢还多次写到驻马店这个中原城市。郑在欢笔下,它虽然被纳入城市化浪潮中,但相对比较落后、封闭,但仍能带给人以温情,成为中国快速城市化进程中内地小城的缩影。